Évolution du statut du pays

De 1880 à aujourd'hui, l'institution délibérante de la collectivité territoriale polynésienne a porté différents noms de même que ses pouvoirs ont évolué au gré de la volonté du pouvoir central et sous la pression des revendications des différents courants politiques polynésiens.

L'ÉPOQUE COLONIALE

Le conseil colonial

En 1880, à la suite de la cession du royaume de Pomare V à la France, l'administration française se développe. Il est créé le conseil colonial. Il compte 12 membres élus pour une durée d'un an. Il est composé pour moitié de citoyens notables de Tahiti et Moorea et de français d'origine métropolitaine.

Le conseil général

Le conseil général succède au conseil colonial le 28 décembre 1885. Les pouvoirs de cette assemblée, forte de 18 membres élus au suffrage universel pour 6 ans, sont restreints. Cette institution n'est pas véritablement représentative des intérêts des populations des archipels éloignés dans la mesure où n'y siégent que des personnes résidant à Tahiti et où ne sont éligibles que des personnes sachant parler, lire et écrire le français. Représentant l'Etat, le gouverneur est la pièce centrale du système administratif. Son statut lui octroie de larges prérogatives dans les domaines civil et militaire. Il est assisté d'un conseil privé qu'il préside.

Le conseil d'administration

En 1903, le conseil d'administration remplace le conseil général. Présidé par le gouverneur, il est composé de 11 membres, pour la plupart des fonctionnaires, et 3 élus qui représentent la capitale Papeete. Il va fonctionner durant environ trente ans, de 1903 à 1932.

En 1929, le conseil d'administration demande de modifier ses pouvoirs et d'avoir une véritable autonomie administrative et financière, ce qui aboutira à la naissance des délégations économiques et financières.

Les délégations économiques et financières

Créées en 1932, les délégations économiques et financières étaient composées de 13 membres dont 6 de droit et 7 élus au suffrage universel. Elles n'exerçaient qu'un rôle consultatif. Les décisions les plus importantes étaient toujours prises par le gouverneur en conseil privé.

L'administration coloniale est alors jugée trop directe et trop peu représentative des intérêts locaux, situation qui finira par soulever la question du statut juridique du territoire dans l'ensemble français au lendemain de la seconde guerre mondiale.

LE STATUT DE TERRITOIRE D'OUTRE-MER

L'Assemblée représentative

La première assemblée représentative dans les Etablissements Français de l'Océanie (EFO) est créée par décret n° 45-1963 du 31 août 1945. Elle compte 20 membres élus au suffrage universel direct pour quatre ans. Elle représente l'ensemble des populations des archipels.

Les EFO étant devenus Territoire d'outre-mer à la suite de l'adoption de la constitution de 1946 qui instaure cette catégorie spécifique, l'assemblée prend le nom d'assemblée représentative chargée de la gestion des intérêts propres au Territoire. Ses pouvoirs sont plus étendus que ceux reconnus auparavant aux délégations économiques et financières. Elle a des attributions consultatives, facultatives ou obligatoires.

Sa composition et sa répartition ne sont pas modifiées. En revanche, ses membres sont élus pour cinq ans. Tous les archipels sont représentés et tous les habitants sont appelés à voter puisqu'ils bénéficient désormais de la citoyenneté française.

En outre, la Polynésie est représentée au parlement français par un député et un sénateur.

Le premier président de cette assemblée représentative, Joseph Quesnot, est élu en mars 1946. Il est reconduit trois années de suite.

L'Assemblée territoriale dans les établissements français d'Océanie

La loi du 21 octobre 1952 porte à 25 le nombre de conseillers territoriaux répartis sur 19 circonscriptions. L'institution porte alors le nom d'assemblée territoriale des établissements français de l'Océanie.

L'Assemblée territoriale de la Polynésie française

L'adoption de la loi-cadre Defferre en 23 juin 1956 et son décret d'application du 22 juillet 1957 en Polynésie française marquent une étape très importante. En effet, le territoire connaît une première évolution vers l'autonomie et prend le nom de Polynésie française. Un conseil de gouvernement est crée et l'assemblée est dotée de compétences accrues.

L'institution est rebaptisée assemblée territoriale de la Polynésie française par la loi de juillet 1957 et le nombre de conseillers territoriaux passe à 30.

Si les avancées sont significatives, le pouvoir exécutif local demeure entre les mains du gouverneur, président de droit de l'assemblée, la vice-présidence étant assurée par un élu. Le gouverneur est à la fois le représentant de l'Etat et le chef de l'administration territoriale. Responsable devant le gouvernement de la République française, il ne l'est cependant pas devant l'assemblée territoriale.

Avec le statut de 1977 accordant l'autonomie de gestion administrative et financière au territoire, la composition, la formation et le fonctionnement de l'assemblée territoriale ne sont pas modifiés. En revanche, elle dispose d'une compétence de droit commun et l'Etat une compétence d'attribution.

L'AUTONOMIE

Le statut du 6 septembre 1984, voté à l'unanimité par le parlement, constitue une étape historique dans le mouvement de décentralisation dont bénéficie le territoire. En effet, il donne à la Polynésie française son statut de « Territoire d'outre-mer doté de l'autonomie interne dans le cadre de la République ». L'identité polynésienne est reconnue par des signes distinctifs qui permettent à la Polynésie française de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles : le drapeau et les armes adoptés le 23 novembre 1984, l'hymne le 10 juin 1993 et enfin l'ordre de Tahiti Nui le 5 juin 1996. Ce nouveau statut renforce les pouvoirs de l'assemblée. En 1985, celle-ci passe à 41 membres. Elle est toujours élue au suffrage universel direct pour 5 ans. Elle a une compétence de droit commun. Elle est maîtresse de son ordre du jour. L'Etat exerce désormais un contrôle « a posteriori » sur les actes du gouvernement territorial et les délibérations de l'Assemblée territoriale. Le tribunal administratif étant compétent pour décider de leur légalité.

La modification du statut d'autonomie interne intervenue en 1990 apporte de nombreuses nouveautés. L'Assemblée territoriale acquiert l'autonomie financière. Son président est l'ordonnateur du budget. Il nomme les agents des services de l'Assemblée et assure la gestion de ce personnel sur lequel il a autorité.

L'Assemblée de la Polynésie française

La loi organique du 12 avril 1996 renforce encore l'autonomie de la Polynésie française. Elle confère de nouveaux pouvoirs au territoire et élargit les compétences dévolues à l'assemblée de la Polynésie française.

En 2001, l'assemblée change encore de visage. En effet, depuis l'adoption de la loi du 15 janvier de cette année-là, et suite au scrutin du mois de mai, 49 élus siègent au sein de l'hémicycle. En outre, l'introduction de la loi sur la parité favorise l'arrivée de femmes dans la vie politique portant leur nombre à 23. Pour la première fois dans l'histoire de la Polynésie, une femme, Lucette Taero, est élue à la présidence de l'assemblée.

Suite à une nouvelle loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, en date du 27 février 2004, de nouvelles élections portent à l'assemblée 57 représentants, nouvelle appellation des élus. Le scrutin amène un changement de majorité : le parti autonomiste Tahoeraa Huiraatira est battu par l'union de plusieurs partis autonomistes autour du parti indépendantiste Tavini huiraatira no te Ao Maohi, formant le groupe politique UPLD, Union pour la démocratie. Pour la première fois de l'histoire polynésienne, un indépendantiste, Antony Geros, est élu président de l'assemblée, ouvrant l'ère du «taui» (le changement).

Suite à une décision du conseil d'Etat annulant le scrutin du 23 mai aux îles du Vent, Antony Geros, élu de cette circonscription, doit laisser sa place. Il est remplacé, le 16 novembre 2004, par le 2e vice-président, Hirohiti Tefaarere, également membre du Tavini Huiraatira.

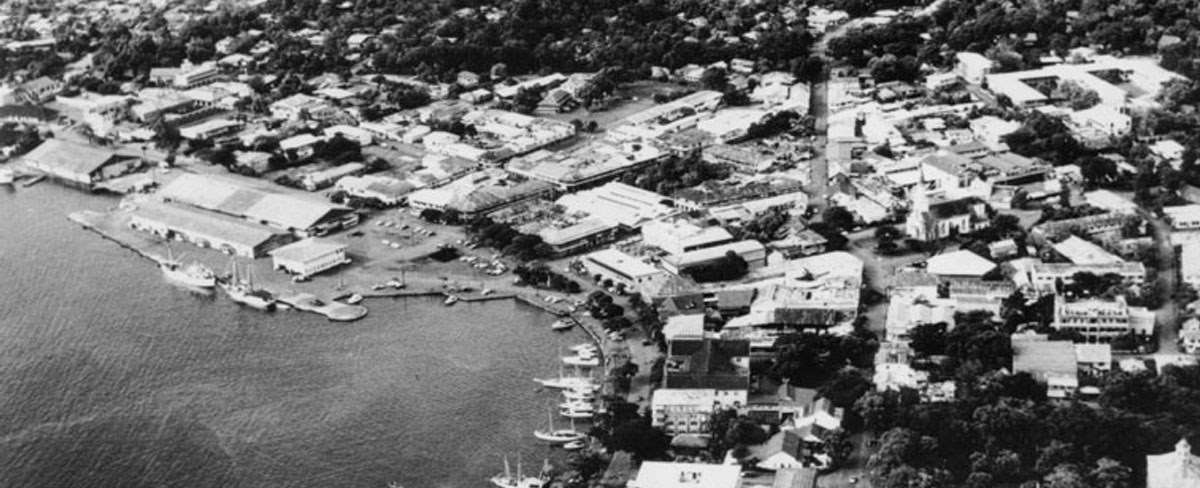

L’assemblée de la Polynésie française est installée sur la grande terre dénommée Papeetē, sur laquelle coule un petite ruisseau du nom de Vaietē. Cette terre marécageuse est parcourue par de nombreux ruisseaux souterrains dont la Vaietē qui ressurgit sur la partie sud de cette terre et dont les eaux puissantes (pape/vai) de délivrance et de purification (tē) racontent des rites séculaires dont seules se souviennent encore d’anciennes paroles. En aval de la Vaietē, sur la partie nord-ouest de la terre, se trouve encore une petite parcelle, vestige de la très grande place traditionnelle « Tahua Taraho'i », sur laquelle était érigé autrefois le célèbre marae du même nom « Taraho'i-i-Papeetē ».

L’assemblée de la Polynésie française est installée sur la grande terre dénommée Papeetē, sur laquelle coule un petite ruisseau du nom de Vaietē. Cette terre marécageuse est parcourue par de nombreux ruisseaux souterrains dont la Vaietē qui ressurgit sur la partie sud de cette terre et dont les eaux puissantes (pape/vai) de délivrance et de purification (tē) racontent des rites séculaires dont seules se souviennent encore d’anciennes paroles. En aval de la Vaietē, sur la partie nord-ouest de la terre, se trouve encore une petite parcelle, vestige de la très grande place traditionnelle « Tahua Taraho'i », sur laquelle était érigé autrefois le célèbre marae du même nom « Taraho'i-i-Papeetē ». L’assemblée de la Polynésie française dispose d’un espace bibliothèque situé dans l’immeuble Tetuna’e au 3è étage.

L’assemblée de la Polynésie française dispose d’un espace bibliothèque situé dans l’immeuble Tetuna’e au 3è étage.